目次形式に切り替える394.潤す漢方と乾かす漢方

漢方薬には、体を潤す作用のものと、乾かす作用のものがあります。

潤いが足りない状態を津液不足とか陰虚のと言います。

こういった場合は潤す作用の漢方を使います。

その場合、どこを潤すかも考えます。

まあ、体はつながっているので、長い目で見れば体全体が潤うのですが。

例えば、目が乾くという場合を考えてみます。

目は肝と関係が深いので、肝を潤すものを使います。

ただ、肝の潤いは腎から供給されるので腎を潤す事も必要です。

このようにして考えられたものが杞菊地黄丸です。

皮膚や粘膜の潤い不足の場合は、肺との関係を考えます。

体表は肺の受け持ちなので、肺を潤すものを考えます。

心に潤いが無いと、動機がしたり、疲れやすくなります。

また夏バテや熱中症になりやすくなります。

このような場合は麦味参顆粒を使います。

このように、漫然と潤す作用の漢方を使うのではなく、適材適所で使うと効き目が良くなります。

393.上げるものと下げるもの

中医学的に漢方の分類は色々なモノサシがあるのですが、その中で「上げるもの」と「下げるもの」という分け方があります。

「下げるもの」と言うと、下剤を想像しますね。

その通り。下剤もりっぱな下げるものです。

ただ、下げるものは下剤だけではありません。

下剤は大腸につまった大便という汚れを排出するものです。

では、大腸まで行かない汚れ、便になる前の汚れはどうでしょうか?

胃のあたりでつまってしまって苦しい事があります。

この場合は吐ける場合は吐いてしまうのも手です。

それが難しい場合は消導薬という方法で食べ物を下におろします。

下げるだけでなく消化を助ける作用もあります。

それで胃がスッキリするのです。

気がのぼるという事があります。

更年期に特徴的なホットフラッシュもそうです。

イライラ、カッカとして、顔を真っ赤にして怒る。

ストレスがたまって、眠れない。

こんな時は気が上に昇っている状態なので、気を下げる薬を使います。

これを降気薬と言います。

降気薬にも色々種類があります。

肺の気が昇って降りないと、咳が出長引きます。

心の気が昇って降りないと不眠になります。

肝の気が昇って降りないとイライラ、カッカとして怒りっぽくなります。

逆に降りてはいけないのに降りたりする場合もあります。

下痢、多尿、胃下垂、遊走腎、脱肛、子宮脱、たちくらみなどがあります。

このような場合は気を上にあげるものを使います。

面白いのは、同じ症状でも気が昇って起こるものと気が昇らなくて起こるものがあります。

耳鳴り、めまい、頭痛などがそれです。

それぞれ、しっかりタイプ分けして治療する事が大切です。

392.中医学の表裏

中医学で使う表裏は、日本語の表裏と少し違います。

まず、表裏には2つの意味があります。

1つ目は、日本語の表裏と同じで「オモテ」と「ウラ」の意味です。

体では体の前側が「ウラ」で、背中側が「オモテ」です。

反対のように思うかも知れませんが、ちゃんと訳があります。

中医学では、オモテは陽、ウラは陰に分類します。

そうすると、「ひなた」は陽で、「日陰」は陰です。

人間も動物と同じと考えて四つん這いになります。

それで日のあたる部分が陽、すなわち「オモテ」となります。

四つん這いになって日の当たる部分を思い浮かべて見て下さい。

その部分が中医学の表です。

反対に四つん這いで日陰になる部分が陰、すなわち裏です。

感覚的でわかりやすいですね。

もう一つは中側と外側です。

表というのは体表です。

そして裏は体の中です。

このあたりは、日本語と中国語の違いもありとても混乱する部分です。

ややこしいですが、ちょっと説明します。

紙のオモテ

日本語 表面(おもてめん)

中国語 正面

紙のウラ

日本語 裏面(うらめん)

中国語 背面

外側

日本語 表面(ひょうめん)

中国語 表面 外面

中側

日本語 中側

中国語 裏面

となります。

日本語の読み方がかわったり、中国語と日本語で言い方が違ったりしています。

391.風邪の漢方

今年も風邪の季節になりました。

中医学では、風邪の治療も、コロナ、インフルエンザ、マイコプラズマなどの治療も基本的には同じです。

インフルエンザだからこれ、コロナだからこれという区別はありません。

ただ、症状によって使い分けは必要です。

まず最初に区別するのは、熱と寒です。

これは体温よりもむしろ自分の感覚を重視します。

寒気があるかないか。

熱っぽい感じがするか。

顔色は赤いか。

喉は乾くか。

冷たいものが飲みたいか、温かいものが飲みたいか。

尿の色はどうか。

などを基準にして、熱と寒を分けます。

熱が強い場合は冷やす性質の漢方を選択します。

寒が強い場合は、温める性質の漢方を使います。

温める性質の漢方を選んだ場合、咳が主か、節々の痛みが主か、お腹の症状が主かなどで使い分けます。

さらに咳の場合、痰がからむかどうかも大切なポイントです。

咳が主で、痰が少ないなら麻黄湯を使う事が多いです。

痰が多い場合は小青龍湯を使います。

咳は少なくて節々の痛み、筋肉の痛みなどの場合は葛根湯を使います。

お腹の症状は藿香正気散を使います。

冷やす性質のものとしては、銀翹散をよく使います。

これは症状にかかわらず、まず基本的に使います。

それで咳があれば、これと麻杏甘石湯を併用します。

鼻がつまる場合は、辛夷清肺湯を併用します。

390.血管年齢

「血管年齢を測定したら、◯◯才だった。」と言う話を聞く事があります。

それで一喜一憂したりしますが、あまりにも曖昧です。

何を基準に測定しているのでしょうか?

血管は年齢とともに固くなる傾向があります。

ですから、血管の硬さを測定して、「あなたの血管の硬さは〇〇才相当です。」と言うのは納得できます。

しかし、血管の硬さを測るのはなかなか難しいでしょう。

流れる速度は、個人差があります。

測定も簡単です。

ただ、年齢以外の要素が大きいので、血管年齢と言うのは無理でしょう。

ゴースト血管の量は血管年齢に関係するように思います。

しかし、それを正しく測定して数値化するのは難しいでしょう。

ですから、血管年齢というのは、あくまでも目安で、一喜一憂しない方が良いでしょう。

389.メーカーによる違い

同じ処方名の漢方でも、メーカーによる違いはあります。

入っている生薬の構成は、たまに違う事もありますが、基本的には同じです。

ただ、入っている量はメーカーによってバラツキがあります。

また、使っている生薬の質や産地も違います。

加工方法も違ったりします。

例えば、同じスパゲッティのカルボナーラでも、お店によって材料の質や茹で時間などの違いで違いが出ます。

それと同じで、同じ処方でも違いが出ます。

どのメーカーが良いとか悪いとか、一概には言えません。

飲む人の体質や状況によっても、どのメーカーが良いか違ってくるでしょう。

388.漢方を飲む時は、水が良いのか?

よく質問されるのが、漢方は何で飲んだら良いかという質問です。

常温の水、ぬるま湯、温かいお湯は、勿論みなOKです。

お茶はどうでしょうか。

頂調顆粒という漢方にはお茶が含まれています。

お茶も漢方薬の仲間なのです。

ですから、処方によってはお茶で飲むと良いものもあります。

お茶で飲んでは駄目というのは考えにくいですが、お茶自体の作用も考える必要があります。

お茶は、血管を収縮させる作用があり、体を冷やす性質です。

体を温める漢方との相性はあまり良くないかも知れません。

お酒はどうでしょうか。

ある種の漢方はわさわざお酒で飲むように指示したものがあります。

これはお酒には血流を良くするなどの薬効があるからです。

ただ、どんな漢方もお酒で飲む方が良いとは言えません。

血管をひろげて血流を良くするものなので、一般的に、補腎薬などはお酒との相性が良いとされています。

解らない場合は、購入されているお店などで聞いてみてください。

387.めんげん

漢方で、めんげんという言葉があります。

漢方を飲んで、めんげんが出た、などと言います。

メンゲンは、体内の毒素や病気のもとを体外に追い出そうとする時の反応です。

色々ですが、頭痛、皮膚のかゆみ、発疹、下痢、多尿などが考えられます。

ただし、どれもそれほど激しいものてはなく、我慢できるもので、時に爽快感があります。

感覚的に、体が頑張っている感じがあります。

飲み始めて、比較的すぐにおこり、長くても2-3日です。

江戸時代などに、非常に強い漢方で一気に邪気を追い出そうとする方法がありました。

その場合は、強いメンゲンが起こる事がありました。

しかし、今はそんなに強い使い方はしません。

ですから、メンゲンが起こる事はほとんどありません。

またあっても、わずかです。

メンゲンとまでは言えないですが、漢方を飲み始めてしばらく、便の匂いが強くなった、黒い便が出る、尿が濃い、匂いがある、などの反応があります。

これは体内の毒素、特に瘀血が尿や便から出ている状態です。

386.漢方と食べ合わせ

病院のお薬は食べ合わせがあり、グレープフルーツが駄目とか、納豆が駄目とかあります。

漢方には、特にありません。

昔は、人参(朝鮮人参)の効き目は大根とあわせると効き目が弱くなると言われていました。

しかし、最近はあまり気にしなくなりました。

私もほとんど問題ないと考えています。

逆に一緒にとると効果が出ると考えられるものもあります。

これを引薬子と言います。

例えば、補腎薬は薄い塩水で飲むと効き目が良くなると言われました。

昔の漢方のバッケージには、薄い塩水で飲むようにと書かれていました。

塩は、中医学では腎に入るので、補腎薬は塩水が良いと考えられていました。

しかし、今はむしろ塩分のとりすぎは腎臓の負担にもなるので水の方が良いでしょう。

塩水以外にもさまざまな引薬子があります。

酢だとか、お酒とかが多いようです。

ただ、今はあまり重視されていません。

処方の中に引薬子が組み込まれているものもあります。

小建中湯という処方には、飴の一種の膠飴が含まれています。

甘味は脾に入るので、脾の薬の桂枝加芍薬湯に膠飴を入れたのです。

引薬子としての差良い以外にも、甘いものは緊張を緩めたり、痛みを緩和する作用があると考えています。

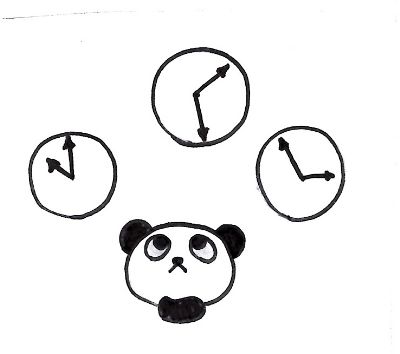

385.漢方の飲む時間

よく質問を受けるのが、漢方を飲む時間。

これは2つに分けて考えます。

「飲んではいけない時間」と「最も効果が出るタイミング」です。

まず、「飲んではいけない時間」から。

ほとんどの漢方は飲んではいけない時間はありません。

たた、寝る前に飲むと夜中にトイレに起きる場合は寝る前は避けます。

麻黄など興奮作用のある生薬が含まれている場合、眠りの質が悪くなる可能性があります。ただ、これは人によります。

要するに、眠りが悪くなるなら寝る前を避けます。

ごく稀に、空腹時に飲むと胃にもたれる場合があります。

その場合は食後にします。

次に「最も効果が出るタイミング」についてです。

これについては、実は色々な議論があります。

ある漢方は朝が良いし、またある漢方は夜が良い。

ある漢方は食前がよく、ある漢方は食後が良いと言われます。

これはある種の「こだわり」です。

この「こだわり」は迷信もあり、何が本当かわかりません。

また一人一人の体質も違います。

私の考えとして

一番大切な事は、時間にかかわらず飲む事

これが大原則です。

葛根湯など、症状を緩和するものは空腹時の方が効き目が出やすい

体質改善のように、効き目が出るのに時間がかかるものは、空腹時でも食後でもあまり差が無い。

と考えています。

ある中医師は、下半身に行くものは食前、上半身に行くものは食後と言っています。

また、補腎薬、活血薬は夜の方が効き目が良い

などの説もあります。

次のページ

トップページに戻る